さて今回も、作曲についてのコラムを。

歌唱の栄養になるので、少し難しいかもしれませんが、作曲をしない人も読んでみて下さい。

以前のコラムで、洋楽、特にブラックミュージックのフィーリングは別格だとお話しました。

もちろん、日本人には日本人の良さ、日本人にしか作れない情緒やフィーリングなど、とくに日本語の表現の多彩さなど誇れるものもありますが、個人的な感想を歌唱に限って言うなら、やはり日本人の表現のスケールは小さくこじんまりしていて、子供っぽい印象です。

これら違いの原因には、欧米人と日本人の体格の差や言語、環境の違い、以前に話したレイド・バックのようなグルーヴ感など、様々な要因がありますが、根本は精神性、その国の歴史的背景や、伝統や文化にまで遡るものだといえるでしょう。

今回は、そんな海外のアーティストにはあるのに日本人には乏しい感覚で、歌唱や作曲など音楽に活用すれば一気に本物っぽく、プロっぽくなるものを紹介します。

多くの名曲にも活用されているものです。

その正体とは「ブルー・ノート」。

シンガーソングライター科の方は、半ばで学んでもらいますね。

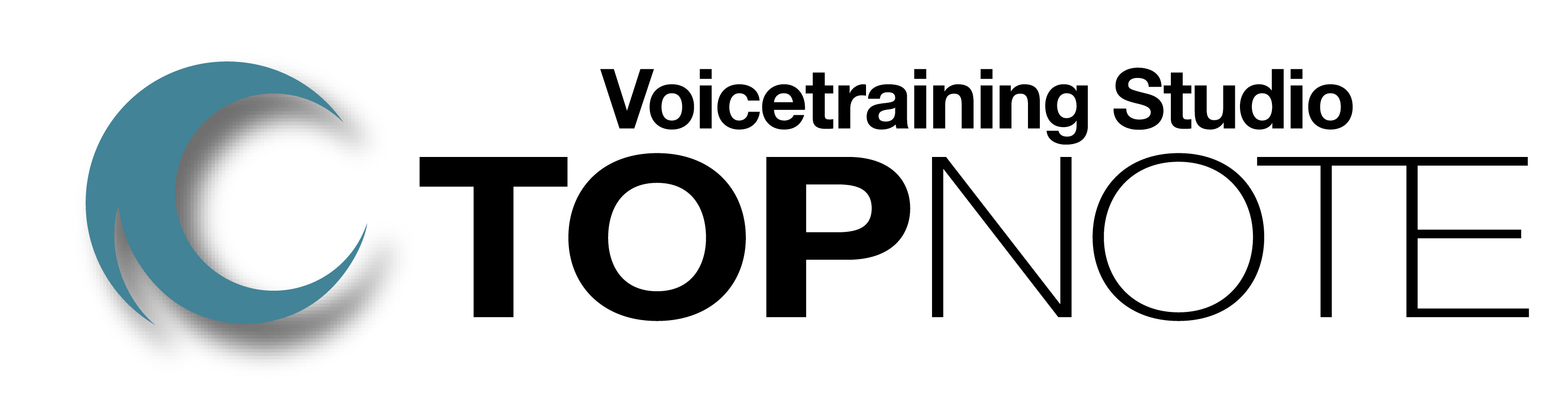

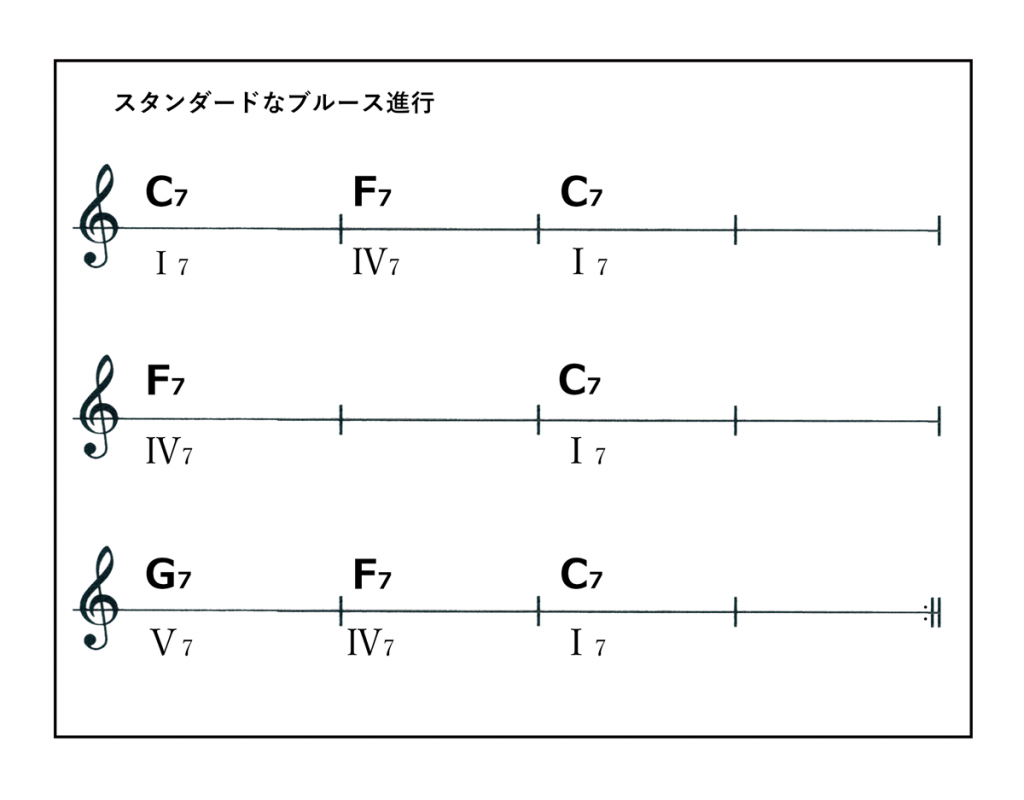

ブルー・ノートとは、根音から「短3度、減5度、短7度」の音程のこと。

それら全てのブルー・ノートを備えた音階を「ブルー・ノート・スケール」と言い、「マイナー・ブルース・スケール」とも呼びます。

ブルー・ノートは、翳りのある大人っぽい響きを作り出し、ブルースはもちろん、ジャズやR&Bなどの、ブラックミュージックで多く活用され、これらをルーツに持つロックでも活用されます。

ブルー・ノートを備えた「ブルー・ノート・スケール」などは、黒色人種の置かれてきた立場や環境などから生まれた、精神性を持った民族音階といえるでしょう。

黒色人種が奏でるブルースには、悲哀や祈り、たぎり、無力さ、無念さ、やるせなさなど、複雑な思いが入り交じっているのです。

この「マイナー・ブルース・スケール」だけを扱うと本格的なブルースとなり、かなりブルージィで重苦しくなるのですが、

ブルー・ノートを現代のポップな楽曲の中に上手く活用することで、作品に、泥臭さ、人間臭さが宿り、精神面・感情面の強化が作られます。

このテクニックは転調なんかよりも、ずっと自然で簡単に楽曲をプロっぽく見せる効果があります。

ブルー・ノートの感覚は、黒色人種系のアーティストには根付いていることが多いのですが、日本では、よほど洋楽やブラックミュージックに傾向したことがある人でなければ、フィーリングで扱える人は、なかなかいません。

アマチュアの多くは、西洋音楽の「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」を使用した、無難でポップなアプローチになっている場合がほとんど。

しかし、プロの作曲家は、ポップな楽曲の中にもアクセントとして、ブルー・ノートのようなブルース色を持ったスケールやコード進行などを上手く活用します。

フレッシュなアイドルやポップなアイコンに対して、あえてブルー・ノートやハードなサウンドで色気や風格を持たせたりしてギャップを狙うことも定石の1つ。

プロの作家の作品は理論的にも戦略的にも洗練され、考え抜かれた作品やパッケージが多いので、ぜひ研究してみて下さい。

では、実践においてのブルー・ノートの活用方法を少し紹介しましょう。

実践では様々な用法が考えられ、その活用法やアイデアが作家やアーティストの腕の見せ所でもあるのですが、

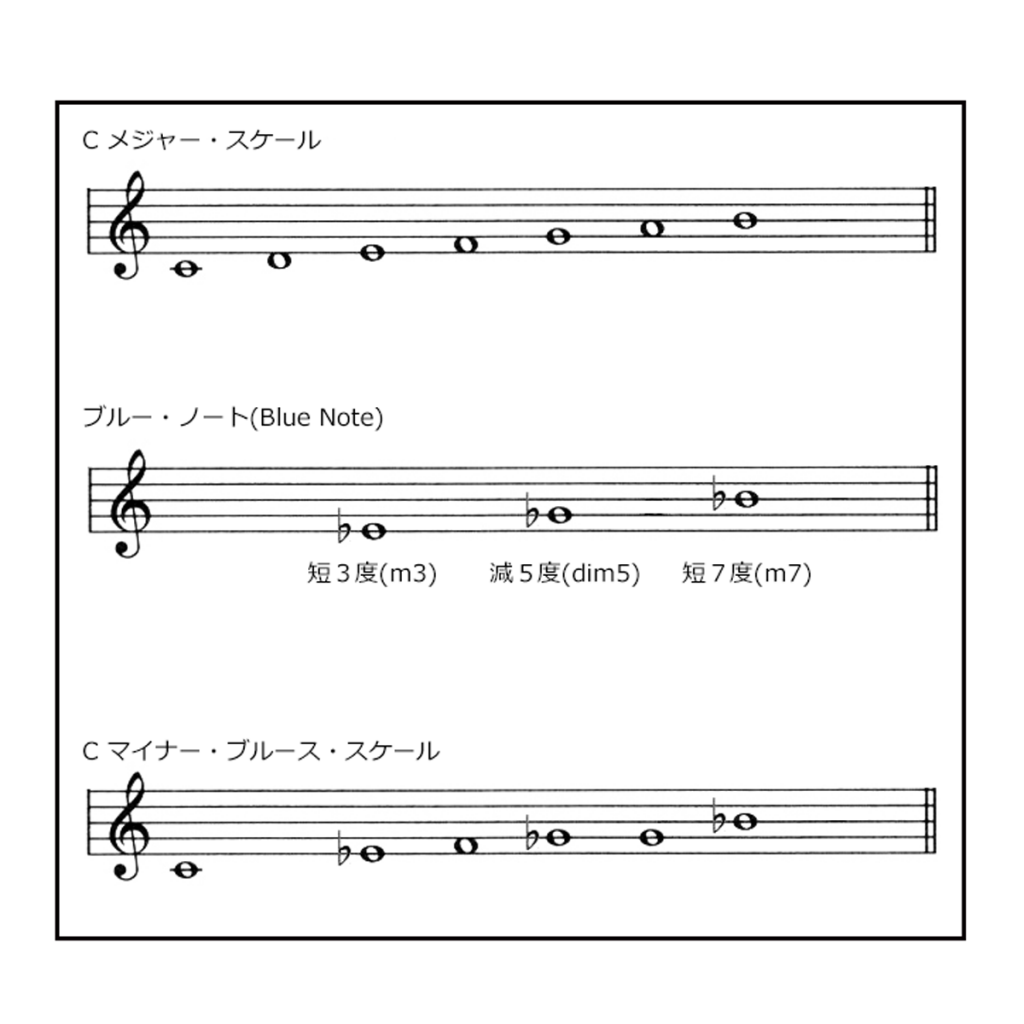

まずは「Ⅰ7」や「Ⅳ7」の特殊なトニック、特殊なサブドミナントを使い作曲してみましょう。

このコード、どこかで見たことありませんか?

そう、ブルースで使われるコードですね。

トニックといえばⅠ(M7)、サブ・ドミナントはⅣ(M7)という扱いが一般的。

とくに日本人は、Ⅳ(M7)やⅡm7などのサブ・ドミナント系を活用した逆循環コードが大好きで、AメロもBメロもサビも、全部同じパターンの逆循環コードなんてこともあるほど。

しかし、ときにはブルー・ノートを含んだⅠ7やⅣ7の活用を意識してみましょう。

そして、もうひとつ。

ブルー・ノートは、あえて長調で扱うと引き立つのですが、難しい人は短調で少しばかりブルースのフィーリングを演出するようにしてみましょう。

お気づきでしょうか?

そう、ブルー・ノートのひとつ「短3度」は、短調で示される音程で、マイナーの性質を持っているからです。

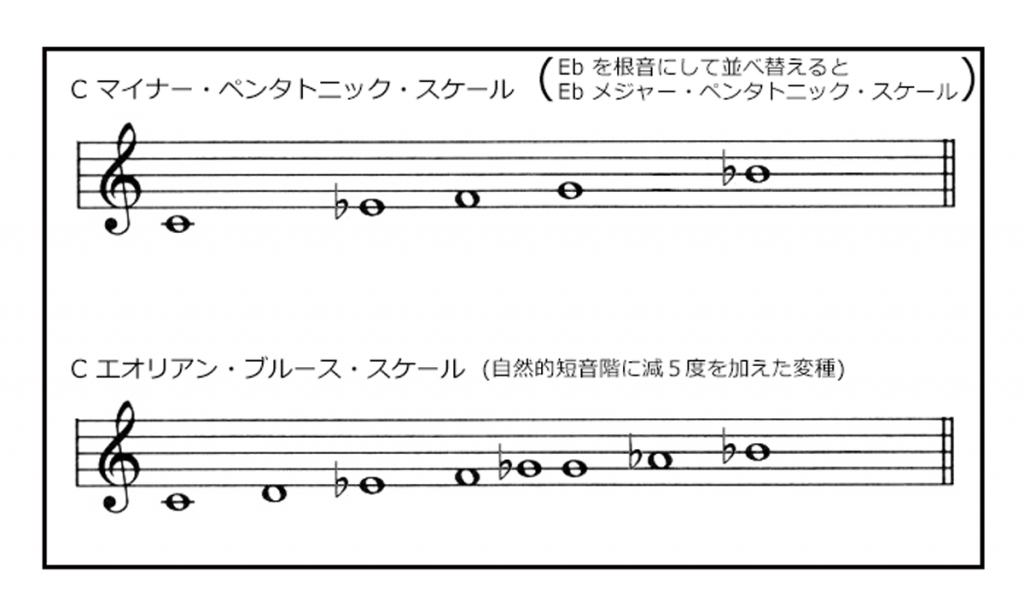

マイナー・スケールでは、ブルー・ノートの「短3度」「短7度」が既に含まれるので、減5度以外のブルー・ノートはメジャーで扱うときほどの特別感はありませんが、「ペンタトニック・スケール」や「マイナー・ブルース・スケール」、「エオリアン・ブルース・スケール」(自然的短音階に減5度を加えたもの)などへの発展も容易となります。

ペンタトニック・スケールは、5つの主音で構成される民族的でブルージーな雰囲気のあるスケールで、ギタリストに多用されます。

短調だとメロディック・マイナーなどへのアプローチも簡単に作れ、楽曲のアレンジの幅が一気に広がりますよ。

日本人の耳はポップなので、短調をベースにして、これらのスケールなどを活用しながらブルースの雰囲気を演出するのもおすすめです。

実際、日本の名曲って短調の曲が多いんです。

また、これはボーカリストへのアドバイスとなりますが、自分なりにブルースに対応できるような声や歌唱フィーリングのスキルアップを目指しましょう。

なんの変哲もないポップなメロディでも、精神性の強いブルースのようなジャンルに似合うエモーショナルな声や歌唱があれば楽曲には風格やソウルが備わり、作品のレベルさえ数段上がって聞こえるものです。

最後にブルー・ノートを活用した曲をあげておきます。

あえて本格的なブルースやジャズ、R&Bは省きましたが、感覚を育てる為にも向こうの本物の音も必ず聞いて下さい。

今回は日本の音楽からポップ性を兼ね備えながらも上手く活用されていると思うものをピックアップしましたので、ぜひ参考に。

・フィンガー5「恋のダイヤル6700」

この曲は、Aメロはブルース進行を活用していますが、サビでは平行マイナーへ移りポップに展開されてます。

渋くてビートが立ったAメロと、ポップでメロウなサビとのギャップが作られ、互いが引き立て合っている良い例ですね。

皆さんポップなサビに救われると思うのですが、あなたがこの曲を誰かに伝える場合、どこを歌いますか?

きっとAメロの「明日は卒業式だから~」、もしくは、イントロの「リンリンリリン~」の部分を歌う人がほとんどですよね。これは、どっちにしてもブルースコードの箇所。

このことからも、どこが一番フックしているか分かりますよね。

しかも、小さな子供が集まったアイドルグループに与えられた楽曲。

何から何まで、仕掛け、戦略を感じさせてくれますね。

・WANDS「FLOWER」

ブルース進行をアレンジしたAメロから始まりますが、攻撃的なエレキ主体のギターロックサウンドに、ブルー・ノートが上手く活用され、廃退的なグランジのテイストも感じます。

ロックというジャンルはブルースやR&Bから派生したものですから、ブルースのテイストが加わることでポップさが削ぎ落とされ、翳りやハードな雰囲気が引き立ちます。

歌唱にエッジがありギターテクニックも高く、理論的・伝統的アプローチが備わりながらも、このような先鋭的なセンスと高度なスキルを感じさせる作品を、メジャーシーンへ産み落とせるロックアーティストは減ってしまったように思います。

サビでは同主短調へと展開して、少々のポップさを演出しています。

重苦しさを振り切るシンコペーションも効果を生んでいますね。

・松田聖子「SWEET MEMORIES」

Ⅰ7などのコード感と3連のノリなどがブルース色を演出していますが、ボーカルのメロディは、主にメジャー・ペンタトニックで作られており、メジャースケールやブルー・ノート、同主短調の短6度などにもアプローチ、多彩なコード感とポップさでジャジィな香りを感じさせてくれます。2番を英語にしたくなるのが分かりますね。

松田聖子さんもアイドル出身ですが、この曲は艶っぽくて大人っぽいです。

脱アイドルを意識して、一気に雰囲気を変えることを狙ったのかな、なんて思われます。

・B’z「ギリギリchop」

B’zさんの楽曲の多くには、ペンタトニックやブルース・スケールが使用されています。

そのことが、ポップなバンドとは一線を画す本格的なロックバンド、ハードロックサウンドといったカラーを打ち出す要素のひとつになっていると思われます。

どの曲も勉強になると思いますが、「ギリギリchop」は個人的にエモいと思う作品で、ピックアップしました。

Aメロはヘヴィで攻撃的なサウンドを演出し、一転、Bメロで平行メジャーへ展開して変化を見せつけますが、長:Ⅱ(7)[=短:Ⅳ(7)]を使用し、ブルー・ノートの減5度を導いて翳りを残しています。

サビでは、言葉のリピートのフックと、王道の逆循環コードでポップさを散りばめて、聴き手のサビへの期待を満足させますが、ポップ一辺倒にはならず、翳りや滾り、エスニックさを織り交ぜています。

様々な理論的なアプローチが成されていることは勿論なんですが、bpmが早い上にシャッフルで、各パートの演奏力も要求される楽曲。

アルバムバージョン(version51)では、MR.BIGのビリー・シーンとパット・トーピーが参加したことでも話題になりました。

知識とセンスに加え、各パートの演奏テクニックも盛り込まれるB’zのサウンドは、日本のロックバンドの最高峰のひとつと言えるでしょう。

・B’z「MOTEL」

イントロのギターは、ジミ・ヘンドリックスへのオマージュを感じさせてくれる、面白いアプローチとなっています。

AメロはGメジャーから始まり、主メロにはブルー・ノートとなる短3度が使用されています。

ただちに、短調(Em)へのアプローチとなり、ブルージーなメロディで構成されていきます。

サビでは、Gメジャーでの逆循環進行が利用されていますが、Ⅲ7(平行短調のⅤ7)が使用され、ポップさの中にも短調の空気感が漂っています。

主メロもペンタトニックを継続、翳りや滾り、大人っぽい色気を兼ね備え、完全ポップには寄せきらないという感じです。